A group of Persons

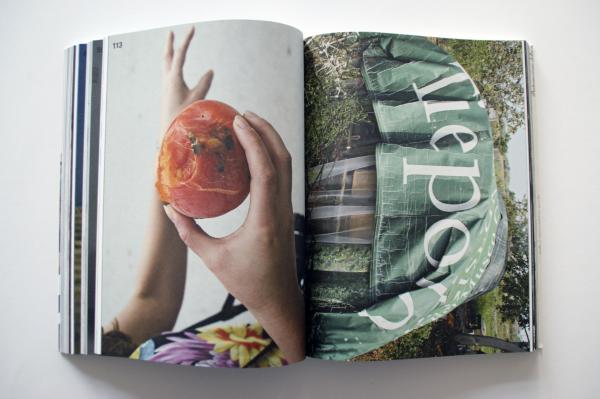

Biennale de Venise 2013 (publication)

Publié le 7 décembre 2013, Editions (SIC), Bruxelles

Un projet réalisé à titre de commissaire/éditeur responsable, en collaboration avec Eleonora Sovrani. Avec le soutien de Raphaël Pirenne, Anaël Lejeune, Sébastien Biset, Aurélie Bouvart, Olivier Mignon.

Avec des contributions de Jan Baetens, Claude Cattelain, William Cliff, Lara Gasparotto, Pierre Gerard, Louise Herlemont, Guy-Marc Hinant, Jean De Lacoste, Pierre Lauwers, Messieurs Delmotte, Christophe Terlinden, Jean-Philippe Toussaint, Thierry Van Hasselt, Raphaël Van Lerberghe et Thierry Zéno.

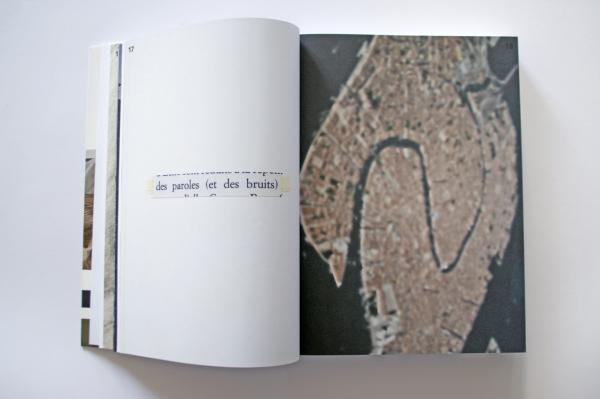

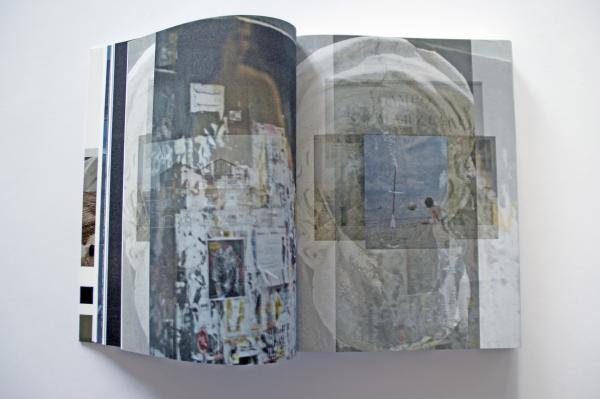

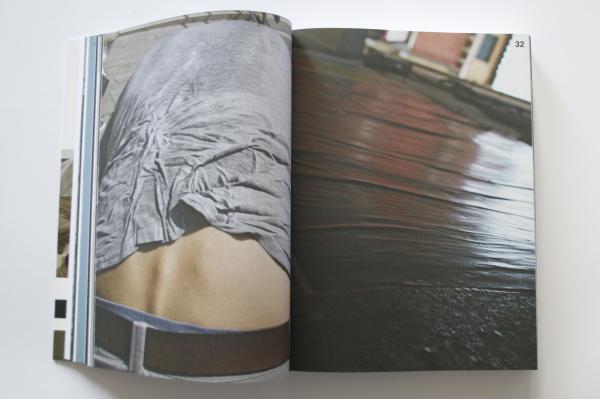

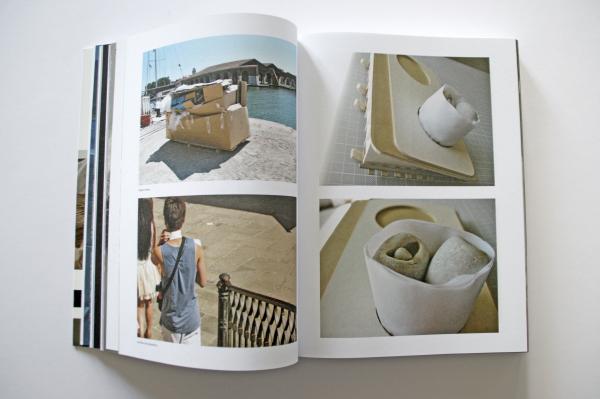

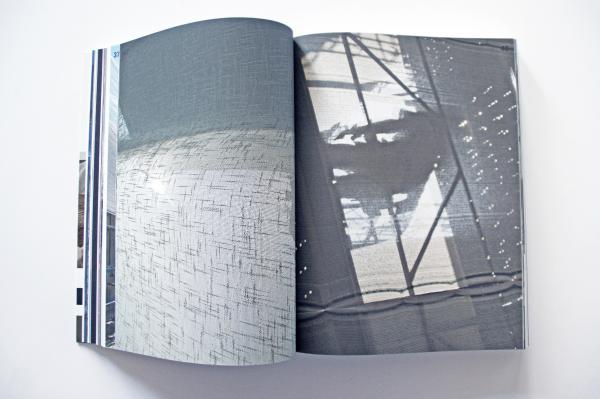

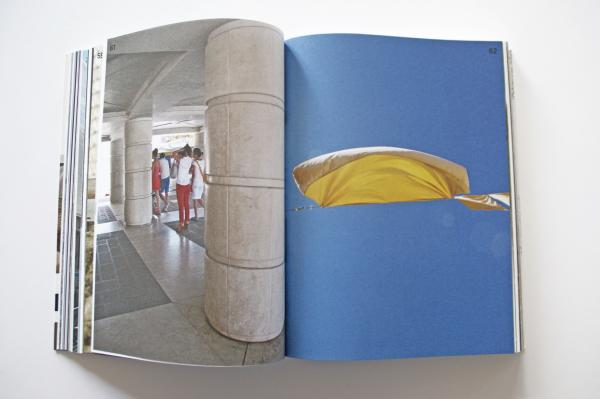

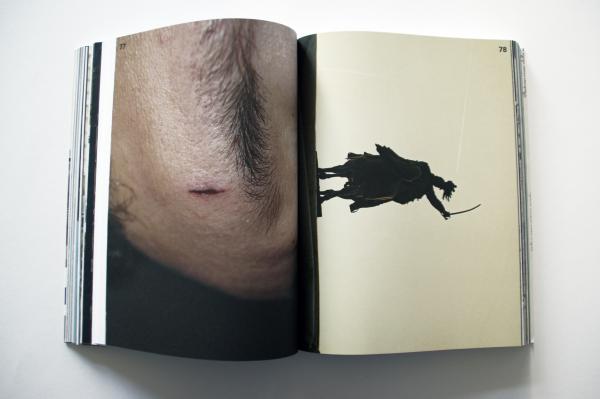

Ce livre est le fruit du travail mené à Venise lors de la résidence instituée par l'association (SIC) à l'occasion de la 55ème Biennale de Venise, pour le compte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, présente dans la programmation off, hors pavillon belge, en 2013. Il réunit des séquences individuelles, nominatives, intégrant les créations inédites des quinze artistes invités, de divers âges et disciplines, et des séquences de pages où les contributeurs et contributrices se répondent, se mélangent, en images ou en textes, non sans demeurer anonymes. Les parties anonymes, collectives, s'ouvrent sur une date prise au hasard des jours de la résidence. Elles s'inspirent du contenu indistinct du site Internet du projet, mis en ligne au cours de la résidence à titre de fenêtre ouverte sur celui-ci, le site ayant été alimenté continûment de juin à septembre 2013. Il en résulte un ouvrage qui se propose de plonger dans l'atmosphère si particulière de Venise, son dédale, son passé, son présent, ses scènes et coulisses, ses temps forts et temps morts.

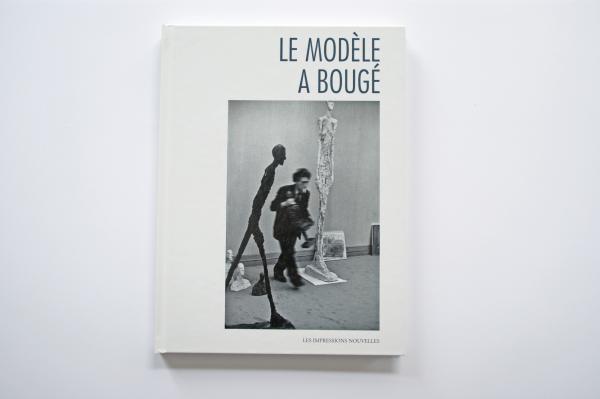

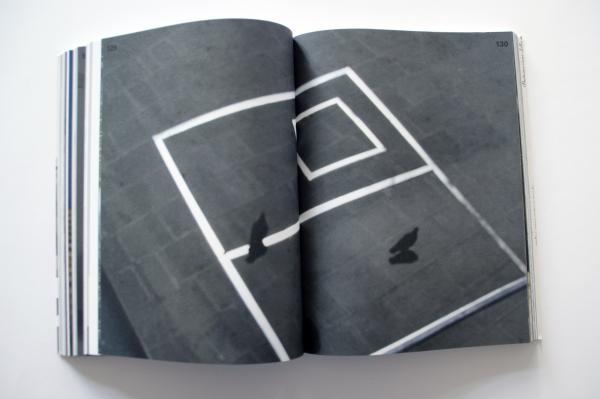

Le modèle a bougé

BAM, Musée des Beaux-Arts de Mons

10.01.2011-05.02.2012

Une exposition réalisée à titre de commissaire, en duo avec Raphaël Pirenne.

Avec des oeuvres de Marcel Duchamp, Henri Laurens, Bernard Gaube, Duane Michals, Pierre Bonnard, Henri Matisse, Jean Hélion, Lili Dujourie, Orla Barry, Gerhard Richter, Otto Steinert, Eugène Atget, Eugène Carrière, Christine Felten & Véronique Massinger, Léon Vranken, Peter Fischli & David Weiss, Eadweard Muybridge, Claude Cattelain, Constantin Brancusi, Gert Robijns, Philippe De Gobert, Natalia Gontcharova, Suchan Kinoshita, Barbara Morgan, Gillian Wearing, Henri Cartier-Bresson, Hélène Amouzou, Roni Horn, Chantal Maes, Ulla von Brandenburg, Hans Bellmer.

Le Musée des Beaux-arts de Mons (BAM), présente une exposition intitulée « Le modèle a bougé ». Cette exposition, dont le titre est inspiré d’une remarque d’Edgar Degas adressée à l’un de ses contemporains, Eugène Carrière, réunit une trentaine d’artistes modernes et contemporains, autour de deux questions étroitement liées l’une à l’autre, celle du rapport de l’artiste à son modèle et celle de sa relation au caractère évanescent de ce modèle: un enjeu de type photographique renvoyant à cette tension inhérente aux travaux de nombreux artistes, à savoir, tenter de capter ce qui n’est nécessairement que transitoire et nous échappe.

L’exposition s’articulera en différents sous-ensembles mettant en évidence des aspects de cette thématique. Une première salle est ainsi consacrée à un survol historique et transversal du rapport du « peintre à sa muse », avec ce qu’une telle relation sous-entend en terme de désir, d’aspiration à transposer dans l’œuvre d’art des sentiments de fascination, d’admiration, de sensualité.

Dans la seconde salle, on se penche plus nommément sur le processus photographique dans sa relation historique à la peinture. On y examine les différentes vitesses qui régissent ces deux médiums. La troisième salle est dédiée pour sa part à l’espace de l’atelier, théâtre par excellence de la « séance de pose » unissant le créateur à son sujet d’attention, de même que lieu d’expérience et de jeu. Ces associations, presque chorégraphiques, trouvent leur prolongement dans la quatrième salle qui est consacrée aux passages existant entre les arts plastiques et la danse, les arts de la performance, du mouvement. Enfin, une cinquième et dernière salle sonde plus avant la figure du modèle, en mettant en lumière son caractère de fétiche, et d’icône, tel qu’éclairé par des disciplines comme la psychanalyse ou l’iconologie.